- 00 开篇词 为什么大厂面试必考操作系统?.md.html

- 00 课前必读 构建知识体系,可以这样做!.md.html

- 01 计算机是什么:“如何把程序写好”这个问题是可计算的吗?.md.html

- 02 程序的执行:相比 32 位,64 位的优势是什么?(上).md.html

- 03 程序的执行:相比 32 位,64 位的优势是什么?(下).md.html

- 04 构造复杂的程序:将一个递归函数转成非递归函数的通用方法.md.html

- 05 存储器分级:L1 Cache 比内存和 SSD 快多少倍?.md.html

- 05 (1) 加餐 练习题详解(一).md.html

- 06 目录结构和文件管理指令:rm -rf 指令的作用是?.md.html

- 07 进程、重定向和管道指令:xargs 指令的作用是?.md.html

- 08 用户和权限管理指令: 请简述 Linux 权限划分的原则?.md.html

- 09 Linux 中的网络指令:如何查看一个域名有哪些 NS 记录?.md.html

- 10 软件的安装: 编译安装和包管理器安装有什么优势和劣势?.md.html

- 11 高级技巧之日志分析:利用 Linux 指令分析 Web 日志.md.html

- 12 高级技巧之集群部署:利用 Linux 指令同时在多台机器部署程序.md.html

- 12 (1)加餐 练习题详解(二).md.html

- 13 操作系统内核:Linux 内核和 Windows 内核有什么区别?.md.html

- 14 用户态和内核态:用户态线程和内核态线程有什么区别?.md.html

- 15 中断和中断向量:Javajs 等语言为什么可以捕获到键盘输入?.md.html

- 16 WinMacUnixLinux 的区别和联系:为什么 Debian 漏洞排名第一还这么多人用?.md.html

- 16 (1)加餐 练习题详解(三).md.html

- 17 进程和线程:进程的开销比线程大在了哪里?.md.html

- 18 锁、信号量和分布式锁:如何控制同一时间只有 2 个线程运行?.md.html

- 19 乐观锁、区块链:除了上锁还有哪些并发控制方法?.md.html

- 20 线程的调度:线程调度都有哪些方法?.md.html

- 21 哲学家就餐问题:什么情况下会触发饥饿和死锁?.md.html

- 22 进程间通信: 进程间通信都有哪些方法?.md.html

- 23 分析服务的特性:我的服务应该开多少个进程、多少个线程?.md.html

- 23 (1)加餐 练习题详解(四).md.html

- 24 虚拟内存 :一个程序最多能使用多少内存?.md.html

- 25 内存管理单元: 什么情况下使用大内存分页?.md.html

- 26 缓存置换算法: LRU 用什么数据结构实现更合理?.md.html

- 27 内存回收上篇:如何解决内存的循环引用问题?.md.html

- 28 内存回收下篇:三色标记-清除算法是怎么回事?.md.html

- 28 (1)加餐 练习题详解(五).md.html

- 29 Linux 下的各个目录有什么作用?.md.html

- 30 文件系统的底层实现:FAT、NTFS 和 Ext3 有什么区别?.md.html

- 31 数据库文件系统实例:MySQL 中 B 树和 B+ 树有什么区别?.md.html

- 32 HDFS 介绍:分布式文件系统是怎么回事?.md.html

- 32 (1)加餐 练习题详解(六).md.html

- 33 互联网协议群(TCPIP):多路复用是怎么回事?.md.html

- 34 UDP 协议:UDP 和 TCP 相比快在哪里?.md.html

- 35 Linux 的 IO 模式:selectpollepoll 有什么区别?.md.html

- 36 公私钥体系和网络安全:什么是中间人攻击?.md.html

- 36 (1)加餐 练习题详解(七).md.html

- 37 虚拟化技术介绍:VMware 和 Docker 的区别?.md.html

- 38 容器编排技术:如何利用 K8s 和 Docker Swarm 管理微服务?.md.html

- 39 Linux 架构优秀在哪里.md.html

- 40 商业操作系统:电商操作系统是不是一个噱头?.md.html

- 40 (1)加餐 练习题详解(八).md.html

- 41 结束语 论程序员的发展——信仰、选择和博弈.md.html

04 构造复杂的程序:将一个递归函数转成非递归函数的通用方法

我看到过一道非常不错的面试题:不支持递归的程序语言如何实现递归程序?

之所以说这道题好,是因为:

- 首先,它不是纯粹考概念和死记硬背,求职者在回答问题之前需要进行一定的思考;

- 其次,这道题目可以继续深挖,比如可以让求职者具体写一个程序,就变成了一道编程题;

- 最后,这道题目有实战意义,它背后考察的是求职者的编程功底。

为了弄清楚这道题目,你需要对程序有一个更深层次的认识,不仅仅停留在指令的执行层面,而是要灵活使用指令,去实现更加复杂的功能。

for 循环如何被执行

首先,我们来看 for 循环是如何实现的。

下面是一个求 1 加到 100 的 Java 程序,请你思考如何将它转换为指令:

var i = 1, s = 0;

for(; i <= 100; i++) {

s+=i;

}

指令是简单的,像积木一样,程序是复杂的,像房子一样。我们将简单的事情组合,然后去完成复杂的事情,这就是程序员每天在做的。在这个过程中,你会产生思考,比如如何排列组合,如何搭积木,才能更快更准地完成项目?所以这也是训练思维的一个过程。

经过思考,如果按照顺序执行上面的程序,则需要很多指令,因为 for 循环可以执行 1 次,也可以执行

100W 次,还可以执行无数次。因此,指令的设计者提供了一种 jump

类型的指令,让你可以在程序间跳跃,比如:

loop:

jump loop

这就实现了一个无限循环,程序执行到 jumploop 的时候,就会跳回 loop

标签。

用这种方法,我们可以将 for 循环用底层的指令实现:

# var i = 1, s = 0

# 对应 Java 代码,我们首先将 1 和 0 存储到两个地址

# 这两个地址我们用 $i 和 $s 表示

store #1 -> $i // 将数字 1 存入i的地址

store #0 -> $s // 将数字 0 存入 s 的地址

# 接下来循环要开始了,我们在这里预留一个 loop 标签

# loop 是一个自定义标签,它代表指令的相对位置

# 后续我们可以用 jump 指令跳转回这个位置实现循环

loop: # 循环标签

# for ... i <= 100

# 接下来我们开始实现循环控制

# 我们先首先 i <= 100的比较

# 我们先将变量 i 的地址,也就是 $i 导入寄存器 R0

load $i -> R0

# 然后我们用 cmp 比较指令 R0 和数字 100

cmp R0 #100 // 比较 R0 和数字 100

# 注意指令不会有返回值,它会进行计算,然后改变机器的状态(也就是寄存器)

# 比较后,有几个特殊的寄存器会保存比较结果

# 然后我们用 ja(jump above), 如果比较结果 R0 比 100 大

# 那么我们就跳转到 end 标签,实现循环的跳出

ja end

nop

# 如果 R0<=100,那么ja end 没有生效,这时我们处理 s+=i

# 首先我们把变量 s 所在地址的数据导入寄存器 R1

load $s -> R1

# 然后我们把寄存器R0和R1加和,把结果存储寄存器 R2

add R0 R1 R2

# 这时,我们把寄存器 R2 的值存入变量 s 所在的地址

store R2 -> $s

# 刚才我们完成了一次循环

# 我们还需要维护变量 i 的自增

# 现在 i 的值在 R0 中,我们首先将整数 1 叠加到 R0 上

add R0 #1 R0

# 再把 R0 的值存入i所在的内存地址

store R0 -> $i

# 这时我们的循环体已经全部执行完成,我们需要调转回上面 loop 标签所在的位置

# 继续循环

jump loop

nop

end:

通过上面的方法,我们成功将 for 循环的程序转换成了指令,然后再将它们编码成二进制,就可以存储到内存中了。

讲到这里,我要强调几个事情:

- jump 指令直接操作 PC 指针,但是很多 CPU 会抢先执行下一条指令,因此通常我们在 jump 后面要跟随一条 nop 指令,让 CPU 空转一个周期,避免 jump 下面的指令被执行。是不是到了微观世界,和你所认识的程序还不太一样?

- 上面我写指令的时候用到了 add/store 这些指令,它们叫作助记符,是帮助你记忆的。整体这段程序,我们就称作汇编程序。

- 因为不同的机器助记符也不一样,所以你不用太关注我用的是什么汇编语言,也不用去记忆这些指令。当你拿到指定芯片的时候,直接去查阅芯片的说明书就可以了。

- 虽然不同 CPU 的指令不一样,但也是有行业标准的。现在使用比较多的是 RISC(精简指令集)和 CISC(复杂指令集)。比如目前Inte 和 AMD 家族主要使用 CISC 指令集,ARM 和 MIPS 等主要使用RISC 指令集。

条件控制程序

条件控制程序有两种典型代表,一种是 if-else ,另一种是 switch-case

。 总体来说, if-else 翻译成指令,是比较简单的,你需要用跳转指令和比较指令处理它的跳转逻辑。

当然,它们的使用场景不同,这块我不展开了。在这里我主要想跟你说说,它们的内部实现是不一样的。if-else

是一个自上向下的执行逻辑, switch-case是一种精确匹配算法。比如你有 1000 个

case,如果用 if-else 你需要一个个比较,最坏情况下需要比较 999

次;而如果用 switch-case

,就不需要一个个比较,通过算法就可以直接定位到对应的case 。

举个具体的例子,比如一个根据数字返回星期的程序。如果用if-else,那么你需要这样做:

if(week == 1) {

return "周一";

} else if(week == 2) {

return "周二";

}

……

如果用 switch-case 的逻辑,你可能会这样计算:

跳转位置=当前PC + 4*(week * 2 - 1)

你不用太关心上面的数学关系,我只是举一个例子告诉你, switch-case

实现更多是依赖数学关系,直接算出 case 所在指令的位置,而不是一行行执行和比较。

函数

了解了循环和条件判断,我们再来看看函数是如何被执行的。函数的执行过程必须深入到底层,也会涉及一种叫作栈的数据结构。

下面是一段 C 程序,传入两个参数,然后返回两个参数的和:

int add(int a, int b){

return a + b;

}

这里我先不说具体的解决方案,希望你可以先自己思考。其实到这里,你已经学了不少知识了。下面我们一起分析一下,一种思考的方向是:

- 通过观察,我们发现函数的参数 a,b 本质是内存中的数据,因此需要给它们分配内存地址。

- 函数返回值也是内存中的数据,也就是返回值也需要分配内存地址。

- 调用函数其实就是跳转到函数体对应的指令所在的位置,因此函数名可以用一个标签,调用时,就用

jump指令跟这个标签。

比如上面函数进行了a+b的运算,我们可以这样构造指令:

# 首先我们定义一个叫作add的标签

add:

# 然后我们将a和b所在地址中的数据都导入寄存器

load $a -> R0

load $b -> R1

# 然后我们将寄存器求和,并将结果回写到返回地址

add R0 R1 R2

store R2 -> $r

当我们需要调用这个函数的时候,我们就构造下面这样的指令:

jump add

细心的同学可能已经发现,这里有 2 个问题还没有解决:

- 参数如何传递给函数?

- 返回值如何传递给调用者?

为了解决这 2 个问题,我们就需要用到前面提到的一个叫作栈的数据结构。栈的英文是 Stack,意思是码放整齐的一堆东西。首先在调用方,我们将参数传递给栈;然后在函数执行过程中,我们从栈中取出参数。

函数执行过程中,先将执行结果写入栈中,然后在返回前把之前压入的参数出栈,调用方再从栈中取出执行结果。

将参数传递给 Stack 的过程,叫作压栈。取出结果的过程,叫作出栈。栈就好像你书桌上的一摞书,压栈就是把参数放到书上面,出栈就是把顶部的书拿下来。

因为栈中的每个数据大小都一样,所以在函数执行的过程中,我们可以通过参数的个数和参数的序号去计算参数在栈中的位置。

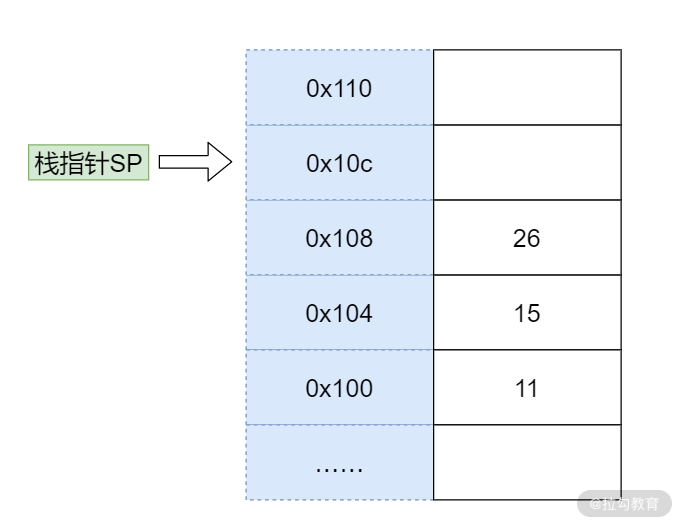

接下来我们来看看函数执行的整体过程:假设要计算 11 和 15 的和,我们首先在内存中开辟一块单独的空间,也就是栈。

就如前面所讲,栈的使用方法是不断往上堆数据,所以需要一个栈指针(Stack Pointer, SP)指向栈顶(也就是下一个可以写入的位置)。每次将数据写入栈时,就把数据写到栈指针指向的位置,然后将 SP 的值增加。

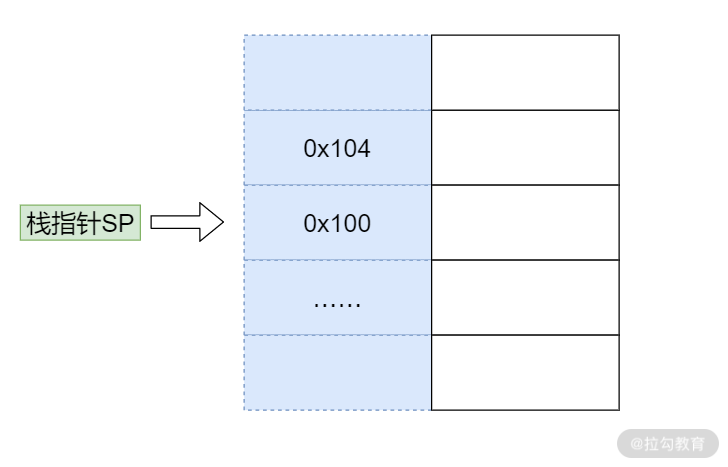

为了提高效率,我们通常会用一个特殊的寄存器来存储栈指针,这个寄存器就叫作 Stack Pointer,在大多数芯片中都有这个特殊的寄存器。一开始,SP 指向 0x100 位置,而 0x100 位置还没有数据。

- 压栈参数11

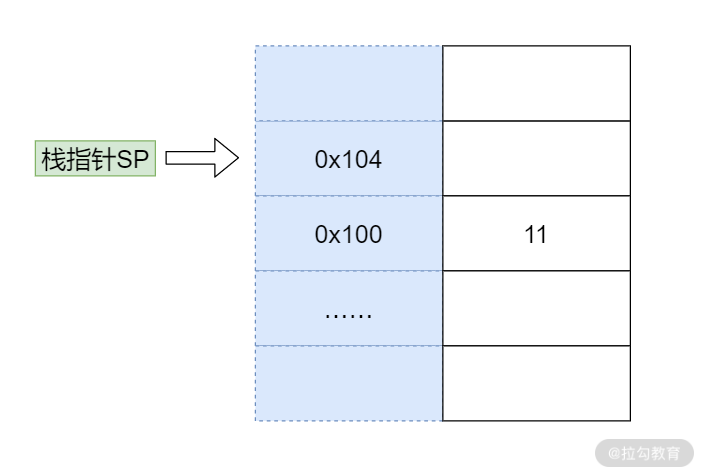

接下来我们开始传参,我们先将 11 压栈,之所以称作压栈( Push),就好像我们把数据 11 堆在内存中一样。模拟压栈的过程是下面两条指令:

store #11 -> $SP // 将11存入SP指向的地址0x100

add SP, 4, SP // 栈指针增加4(32位机器)

第一条 store 指令将 SP 寄存器指向的内存地址设置为常数 11。

第二条指令将栈指针自增 4。

这里用美元符号代表将 11 存入的是 SP 寄存器指向的内存地址,这是一次间接寻址。存入后,栈指针不是自增 1 而是自增了 4,因为我在这里给你讲解时,用的是一个 32 位宽的 CPU 。如果是 64 位宽的 CPU,那么栈指针就需要自增 8。

压栈完成后,内存变成下图中所示的样子。11 被写入内存,并且栈指针指向了 0x104 位置。

- 压栈参数15

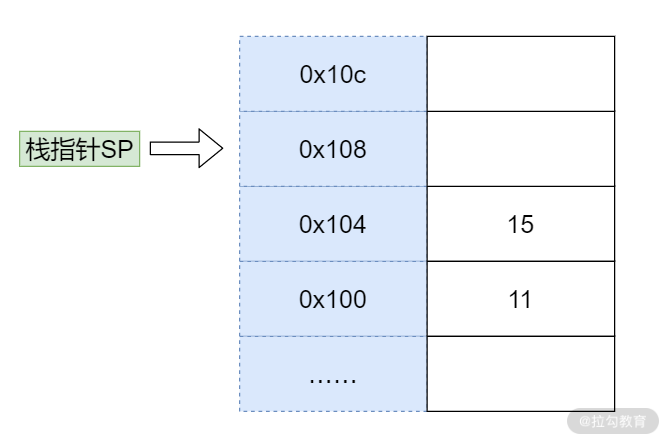

然后我们用同样的方法将参数 15 压栈。

压栈后,11 和 15 都被放入了对应的内存位置,并且栈指针指向了 0x108。

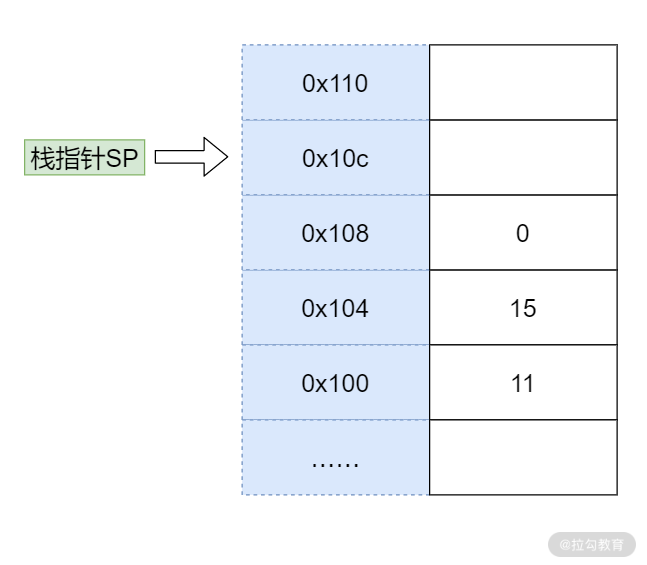

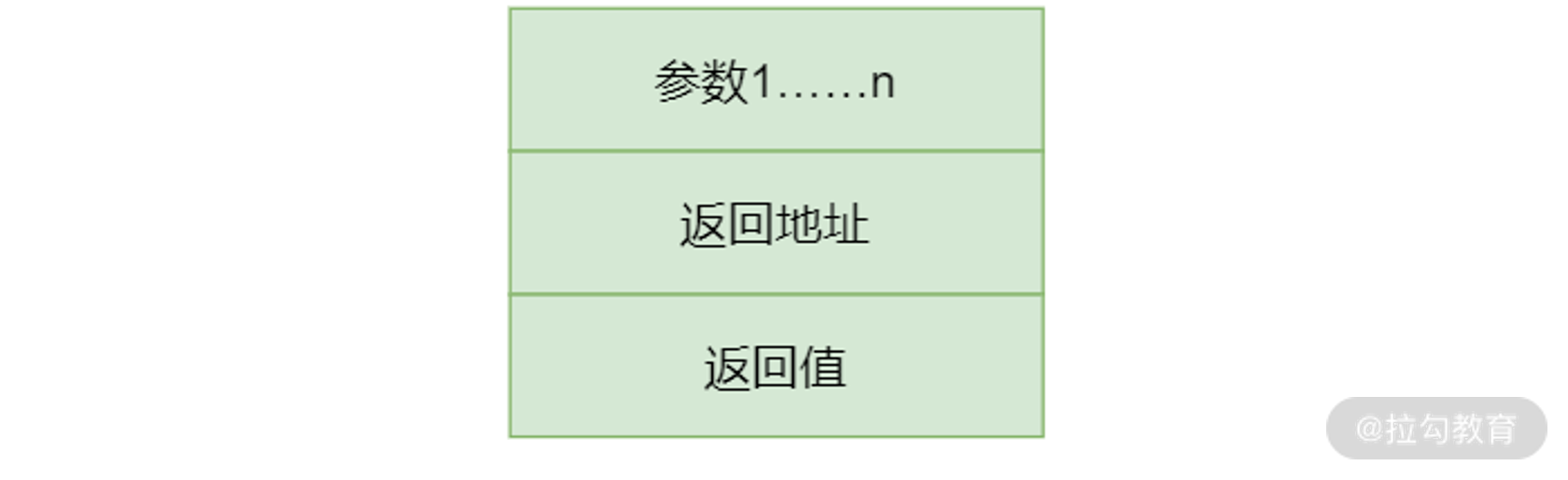

- 将返回值压栈

接下来,我们将返回值压栈。到这里你可能会问,返回值还没有计算呢,怎么就压栈了?其实这相当于一个占位,后面我们会改写这个地址。

- 调用函数

当我们完成了上面的压栈后,就开始调用函数,一种简单的做法是用 jump 指令直接跳转到函数的标签,比如:

jump add

这个时候,要加和在栈中的数据 11 和 15,我们可以利用 SP 指针寻找数据。11 距离当前 SP 指针差 3 个位置,15 距离 SP 指针差 2 个位置。这种寻址方式是一种复合的寻址方式,是间接 + 偏移量寻址。

我们可以用下面的代码完成将 11 和 15 导入寄存器的过程:

load $(SP - 12) -> R0

load $(SP - 8) -> R1

然后进行加和,将结果存入 R2。

load R0 R1 R2

最后我们可以再次利用数学关系将结果写入返回值所在的位置。

store R2 -> $(SP-4)

上面我们用到了一种间接寻址的方式来进行加和运算,也就是利用 SP 中的地址做加减法操作内存。

经过函数调用的结果如下图所示,运算结果 26 已经被写入了返回值的位置:

- 发现-解决问题

一个好的解决方案,也会面临问题。现在我们就遇到了麻烦:

- 函数计算完成,这时应该跳转回去。可是我们没有记录函数调用前 PC 指针的位置,因此这里需要改进,我们需要存储函数调用前的 PC 指针方便调用后恢复。

- 栈不可以被无限使用,11和 15 作为参数,计算出了结果 26,那么它们就可以清空了。如果用调整栈指针的方式去清空,我们就会先清空 26。此时就会出现顺序问题,因此我们需要调整压栈的顺序。

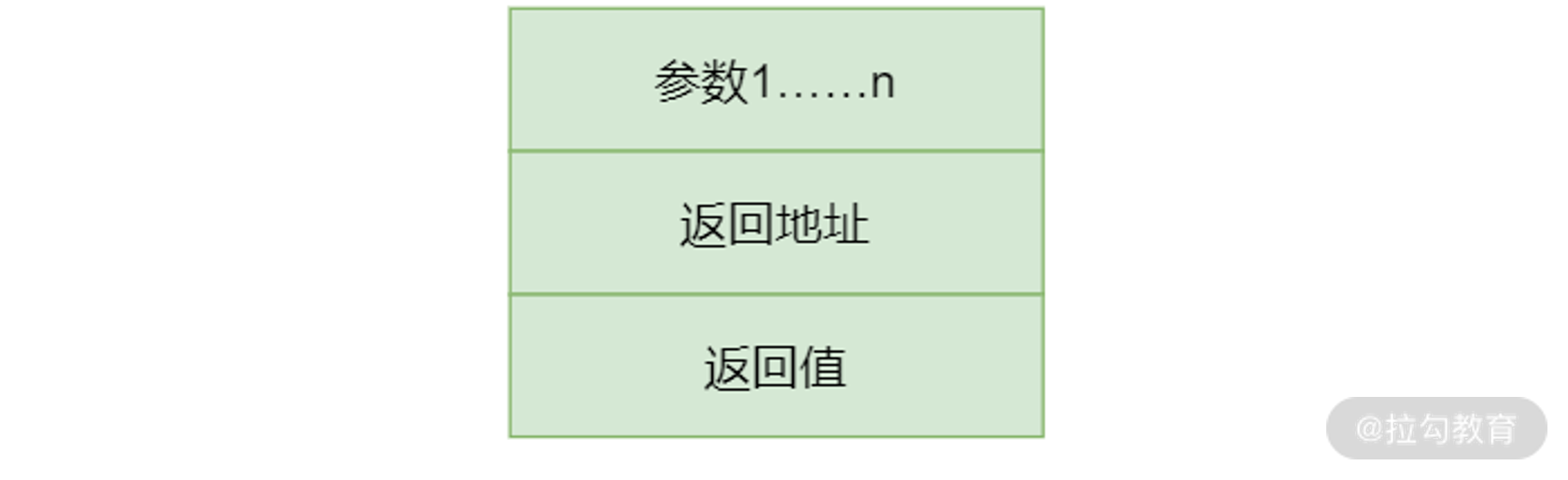

具体顺序你可以看下图。首先,我们将函数参数和返回值换位,这样在清空数据的时候,就会先清空参数,再清空返回值。

然后我们在调用函数前,还需要将返回地址压栈。这样在函数计算完成前,就能跳转回对应的返回地址。翻译成指令,就是下面这样:

## 压栈返回值

add SP, 4 -> SP

# 计算返回地址

# 我们需要跳转到清理堆栈那行,也就是16行

MOV PC+4*(参数个数*2+1) -> SP

# 压栈参数的程序

……

# 执行函数,计算返回值

call function

# 清理堆栈

add SP, -(参数个数+1)*4, SP

递归函数如何被执行

我们刚刚使用了栈解决了函数的调用问题。但是这个方案究竟合不合理,还需要用更复杂的情况来验证。

如下所示,我们给出一个递归函数,请你判断是否可以用上面的方法执行:

int sum(int n){

if(n == 1) {return 1;}

return n + sum(n-1);

}

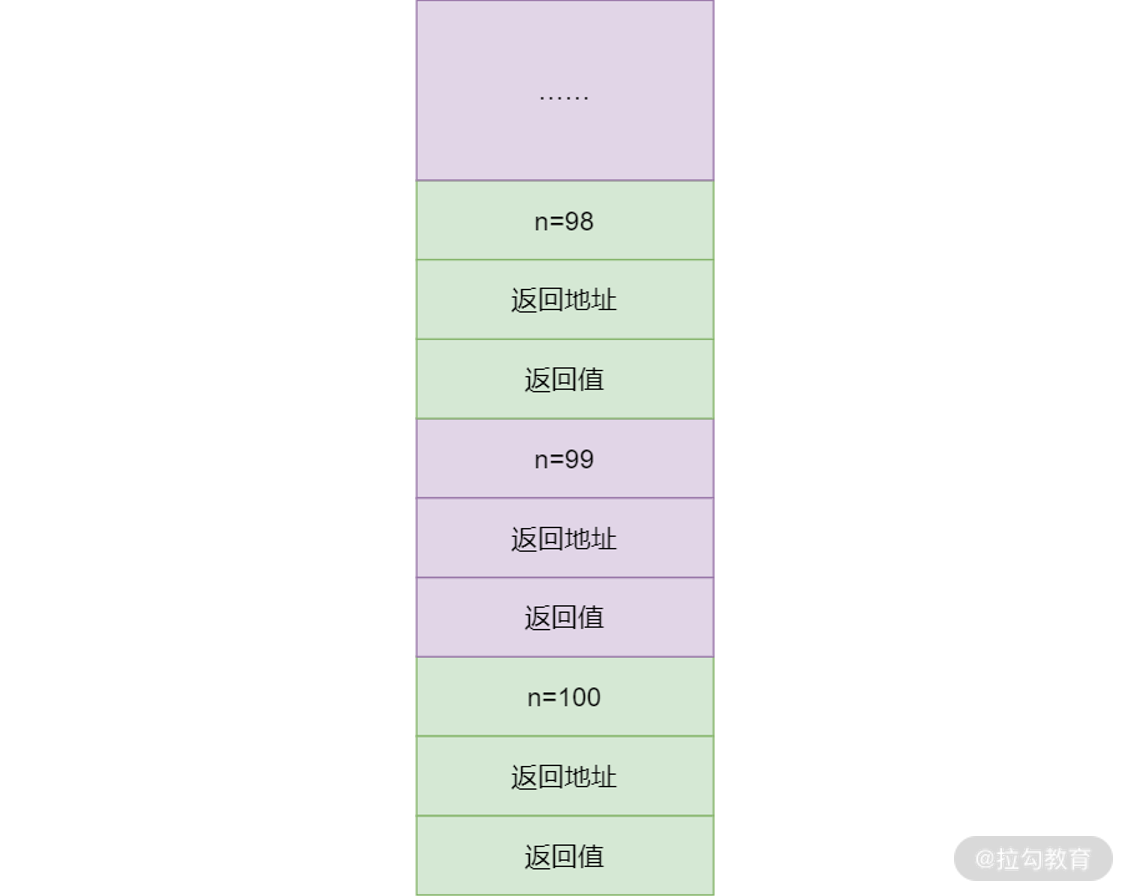

递归的时候,我们每次执行函数都形成一个如下所示的栈结构:

比如执行 sum(100),我们就会形成一个复杂的栈,第一次调用 n = 100,第二次递归调用 n = 99:

它们堆在了一起,就形成了一个很大的栈,简化一下就是这样的一个模型,如下所示:

到这里,递归消耗了更多空间,但是也保证了中间计算的独立性。当递归执行到 100 次的时候,就会执行下面的语句:

if(n == 1) {return 1;}

于是触发第 99 次递归执行:

return 2 + sum(1) // sum(1) = 1

上面程序等价于return 3,接着再触发第 98 次递归的执行,然后是第 97

次,最终触发到第一次函数调用返回结果。

由此可见,栈这种结构同样适合递归的计算。事实上,计算机编程语言就是用这种结构来实现递归函数。

类型(class)如何实现

按照我们之前已经学习到的知识:

- 变量是一个内存地址,所以只需要分配内存就好了;

- 循环控制可以用跳转加判断实现;

- 条件控制也可以用跳转加判断实现,只不过如果是

switch-case还需要一定的数学计算; - 函数调用需要压栈参数、返回值和返回地址。

最后,我们来说说类型是如何实现的,也就是很多语言都支持的 class 如何被翻译成指令。其实 class 实现非常简单,首先一个 class 会分成两个部分,一部分是数据(也称作属性),另一部分是函数(也称作方法)。

class 有一个特殊的方法叫作构造函数,它会为 class 分配内存。构造函数执行的时候,开始扫描类型定义中所有的属性和方法。

- 如果遇到属性,就为属性分配内存地址;

- 如果遇到方法,方法本身需要存到正文段(也就是程序所在的内存区域),再将方法的值设置为方法指令所在的内存地址。

当我们调用一个 class 方法的时候,本质上是执行了一个函数,因此和函数调用是一致的:

- 首先把返回值和返回地址压栈;

- 然后压栈参数;

- 最后执行跳转。

这里有一个小问题,有时候 class 的方法会用到this ,这其实并不复杂,你仔细想想,

this指针不就是构造函数创建的一个指向 class 实例的地址吗?那么,有一种简单的实现,就是我们可以把

this 作为函数的第一个参数压栈。这样,类型的函数就可以访问类型的成员了,而类型也就可以翻译成指令了。

总结

下面我们做一个简单的总结:

- 我们写的程序需要翻译成指令才能被执行,在 03 课时中我们提到过,这个翻译工具叫作编译器。

- 平时你编程做的事情,用机器指令也能做,所以从计算能力上来说它们是等价的,最终这种计算能力又和图灵机是等价的。如果一个语言的能力和图灵机等价,我们就说这个语言是图灵完备的语言。现在市面上的绝大多数语言都是图灵完备的语言,但也有一些不是,比如 HTML、正则表达式和 SQL 等。

- 我们通过汇编语言构造高级程序;通过高级程序构造自己的业务逻辑,这些都是工程能力的一种体现。

那么通过这节课的学习,你现在可以来回答本节关联的面试题目:一个程序语言如果不支持递归函数的话,该如何实现递归算法?

老规矩,请你先在脑海里思考问题的答案,并把你的思考写在留言区,然后再来看我接下来的分析。

【解析】 思路如下:

- 我们需要用到一个栈(其实用数组就可以);

- 我们还需要一个栈指针,支持寄存器的编程语言能够直接用寄存器,而不支持直接用寄存器的编程语言,比如 Java,我们可以用一个变量;

- 然后我们可以实现压栈、出栈的操作,并按照上面学习的函数调用方法操作我们的栈。